初めまして。偉人ライターのミキです。

クラシック音楽に小さいころから接しており、特にベートーヴェンの作品は幼少期から身近にありました。

この記事では、そのルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生涯・人柄・名言から学ぶこと、努力と柔軟性が才能を生かすヒントについて書いていきます!

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの概要

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、数々の名曲を遺した「楽聖」と呼ばれるドイツの作曲家だ。

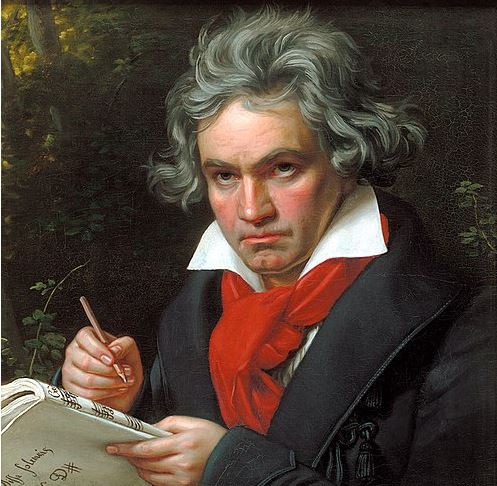

音楽室で我々が良く目にするその風貌は、髪が乱れ気難しい表情から、近寄りがたいものと思わずにいられない。

その彼の遊泳な言葉は、死に際に雷鳴とともに叫んだ「諸君喝采せよ、喜劇は終わった!」。

我々が、彼の生涯から学びたいことは、なんといっても、ハンディを負いながらも才能を無駄にせずに生き抜いたことではないだろうか。

ベートーヴェンの生涯・作品

1803年のベートーヴェン

1803年のベートーヴェン

ベートーヴェンは、1770年、神聖ローマ帝国ケルン大司教領ボン(現ドイツ)に生まれた。

そしてベートーヴェンといえば、『運命』、交響曲『第九』などのオーケストラ作品、『エリーゼのために』といったピアノの小品等が有名である。

クラシック音楽にあまり関心のない方でも、これらの題名あるいは曲そのものを耳にしたことはあるだろう。

彼の作品は、ピアノ、ヴァイオリン、チェロ、オーケストラ、歌曲など様々なジャンルいにわたっている。

ピアニストとしてそうとうな腕前を持っていたということもあり、そのなかでも、私が一番興味深いと感じているのは、やはりピアノ・ソナタだ。

正式に出版されて世に出た作品は全部で32曲。

その曲を第1番から32番まで通して聴くと、まるでベートーヴェンの生涯を曲で表現しているようだ。

曲音構成がどう変化したなどといった難しい話をするつもりはない。

ただ、ピアノという楽器そのものが、イギリスの産業革命で飛躍的に発展したことは、大きく影響しているだろう。

ところで、皆さんもご承知のとおり、ベートーヴェンは耳が不自由だった。

残念ながら本のタイトルを忘れてしまったが、私が学生の頃に読んだものに

「ベートーヴェンは、作曲をする前、必ずピアノの蓋に耳を当て、鍵盤を無造作に抑えながら、ただただその音の響きだけを堪能した」

とあった。

音楽をする者にとって、音が聴こえないというのは致命的であり、何よりとてつもないストレスであろう。

そのストレスは、我々の想像をはるかに超えているものだったはずだ。

ベートーヴェンは、楽器そのものに耳を当てることで、響きを体で感じて作曲の参考にしようとでも思っていたのだろうか。

ただ、一点補足しておきたいのは、ベートーヴェンは完全に耳が聞こえなかったわけではない。

激しい耳鳴りに悩まされながらの生活だったそうだ。

耳の疾患を自覚するようになった頃、ベートーヴェンはまだ30歳を過ぎたばかりだった。

これからだという時に、どれだけ絶望的な気持ちになったか、計り知れない。

このころ、有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれる便りを甥と弟にしたためている。

「遺書」と言われているが、それまで誰にも告白できなかった耳の疾患について、思いのたけを身内にぶつけたのではないか、と私は思っている。

その後、「傑作の森」と呼ばれる時期に入り、数々の名曲を生み出しているからだ。

きっと、自分の中で区切りをつけたのだろう。

耳が不自由なせいもあり、なかなか気難しい性格でもあったようだ。

ベートーヴェンは怒りっぽかったともいわれている。

会話は、筆談で行うことも多かったらしい。

そのおかげで、ベートーヴェンに関する資料は、かなりの量があるといわれている。

(秘書役を務めていたシントラーという人物が、ベートーヴェンの印象を良いものにしようと、ベートーヴェンの死後、勝手にその手帳を処分してしまったという話もあるが)

ベートーヴェンの生き方・名言から学ぶ3つのこと

1)けっして満足しない姿勢

さて、ベートーヴェンは難聴だったことは、先に述べた通り、多くの人が知る事実である。

その中で、あれだけ多くの名曲を遺したことは、「楽聖」と呼ばれるにふさわしい功績であろう。

ベートーヴェンは、どれだけ素晴らしい作品を書き上げても、決して満足することはなかったらしい。

必ず見直し、必ず反省したそうだ。

それを知ると、人間は自分のしたことに満足したら、そこで成長が止まるってしまう、ということを痛感させられる。

これだけの才能のある人でさえ、このような努力を積み重ねているのだ。

私のような凡人は、もっともっと努力しなければならない、と彼の作品を聴きながら思うこともしばしば。

2)難聴を乗り越える、諦めること知らない心の力強さ

ましてや、難聴というハンディキャップを抱えながらのことである。

頭の中に浮かんだ音を、五線紙に書き落していく。

でも、その音が実際にどういう風に響くのか、自分の耳で確かめたい。

これは、作曲家としては当然の願望のはずだ。

でも、それが叶わない。

比較するのも申し訳ないが、私だったらさっさと諦めてしまっていると思う。

そういえば、誰かが言っていた。

「天才は、後世のその才能を伝え残す使命がある」と。

ベートーヴェンがそれを自覚していたかは分からないが、きっと音楽が彼の頭の中で溢れ出ていたのだろう。

書かずにはいられなかったのだと思う。

「神がもし、

世界でもっとも不幸な人生を私に用意していたとしても、

私は運命に立ち向かう。」

という名言を残している。

だからもしかしたら、ベートーヴェンに「諦める」という選択肢はもともとなかったのかも知れない。

やはりその境遇で数々の名曲を生み出し続けたベートーヴェンの偉大さは、才能に拠るものだけではないことを、我々は知っておく必要がある。

3)挑戦を心底恐れない

もう一つ、ベートーヴェンはおそらく、新しいことに挑戦することを恐れなかったのではないだろうか。

彼の作品は、当時は斬新すぎて初演で失敗することも多くあったそうだ。

現代の我々の耳には心地よく聴こえる音楽であっても、当時の聴衆には耳慣れない音楽であれば、それは敬遠されても仕方のないことである。

それでも、ベートーヴェンは果敢に新しいことに挑戦していったようである。

先に述べたベートーヴェンのピアノ・ソナタでもそれは垣間見える。

トリルという、隣接する二つの音を高速で演奏する方法があるが、特に彼の生涯の後期の作品に多く取り入れられている。

トリルは、響きに深みを与える印象があると同時に、私は個人的にはベートーヴェンの耳鳴りだったのではないかと思っている。

このトリルという奏法を取り入れたことは、ピアノの発展も影響していると思われる。

なににせよ、この技法をピアノ作品に取り入れた作曲は、かなり斬新だったのではないだろうか。

「行為の動機を重んじ、帰着する結果を思うな。

報酬への期待を、好意の契機とする者になるな。」

「この地上では、成すべき事がとても多い…急げ!」

といった言葉にも、ベートーヴェンの生き方が表れていると思う。

ベートーベンをしのぶ

ベートーヴェンは生前から尊敬されていた存在ではあったが、一過性ではないことの象徴が、現代でも様々な場面で彼の作品が使われているという事実ではないだろうか。

例えば、ベートーヴェンの作品である『第九』交響曲の終楽章であるシラーの詩『歓喜の歌』につけられた曲は現在、EUの「欧州の歌」として使われている。

『エリーゼのために』は小学生からご年配の方々、初心者からベテランまで多くのピアノ愛好家に人気の作品である。

彼の死後、2世紀が経とうとしている今なお、彼の作品が斬新に聴こえたり、飽きることなく聴き続ける。

それは、ベートーヴェンが新しいものを受け入れ、それを曲に反映させる勇気があったからではないかと思っている。

新しい音楽、新しい(良い機能の)楽器、大きく変化する国の情勢など、色々な「新しい」が彼を取り巻いていた時代だ。

それを保守的になりすぎずに、自分の作品に取り入れることは、そう簡単なことではなかったはずだ。

でも、それをしながらも、数多くの名曲を遺したベートーヴェンは、やはり偉大だ。

私が思うに、ベートーヴェンは自身の才能には当然のことながら気付いていたが、決してそれに驕ることはなかったのだろう。

たとえ、ベートーヴェンほどの才能がなくても、我々にもそれくらいの心得は出来るのではないだろうか。