こんにちは。美術ギャラリーに勤めている、偉人ライターのしおりです。

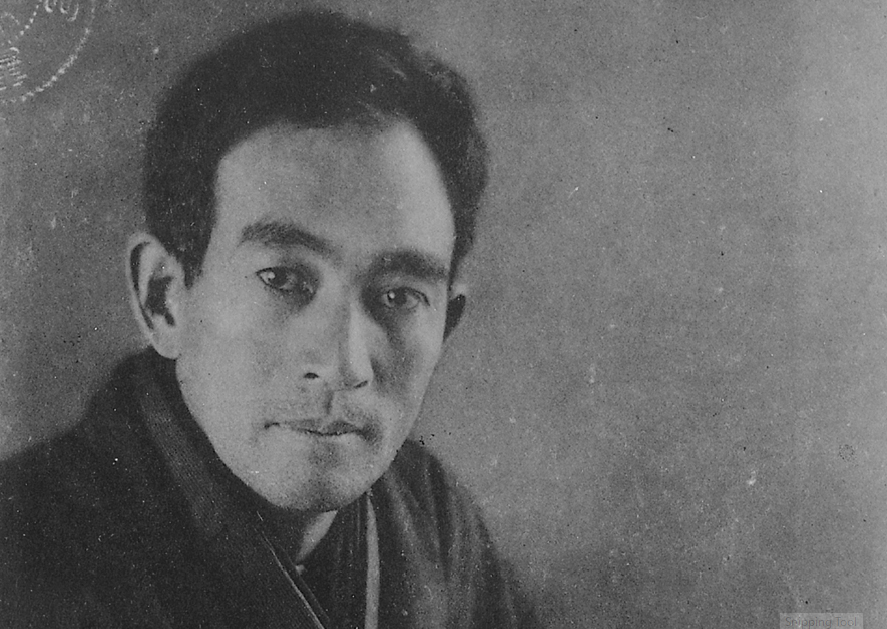

今回は幕末から大正を生きた信念の画家で政治家の黒田清輝(くろだ せいき)の生涯、そして生き方・名言を紹介します。

黒田清輝の概要

黒田清輝という幕末から大正を生きた画家がいる。

開国し異文化を取り入れて、なおどこか閉鎖的であった日本に、新しい問いを投げかけた日本近代絵画の父である。

黒田は、既存の価値観と新たな価値観の狭間で戦い続けた。

その姿勢には現代においても人間として学ぶべき2つのポイントがある。

それは…

- 周囲の意見に流されず人生で成し遂げる仕事を見つけ、その道にまい進したこと

- 新たな価値観を見極めそれに価値を感じた時、臆することなく主張を貫き通したこと

では、詳しく見ていこう。

黒田清輝の生涯と人柄

薩摩藩士の子として生まれた黒田清輝は、幼いころに叔父の養子として東京へやってきた。

法律家になるため渡仏、しかし画家へ

大学を卒業後、法律家になるために渡仏した黒田は、

文化の重要性や自らの資質の認識から画家へ志望を転向。

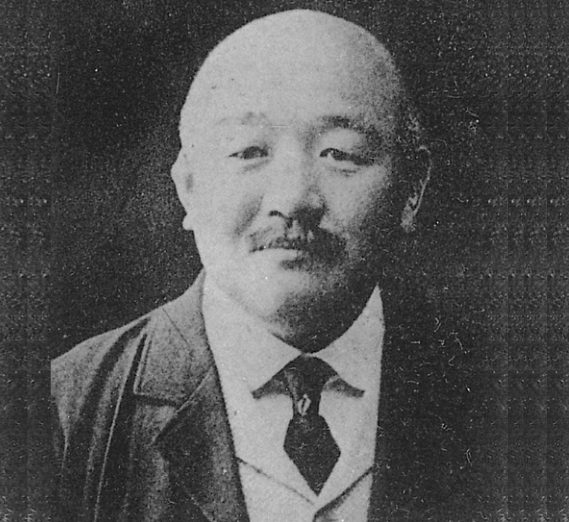

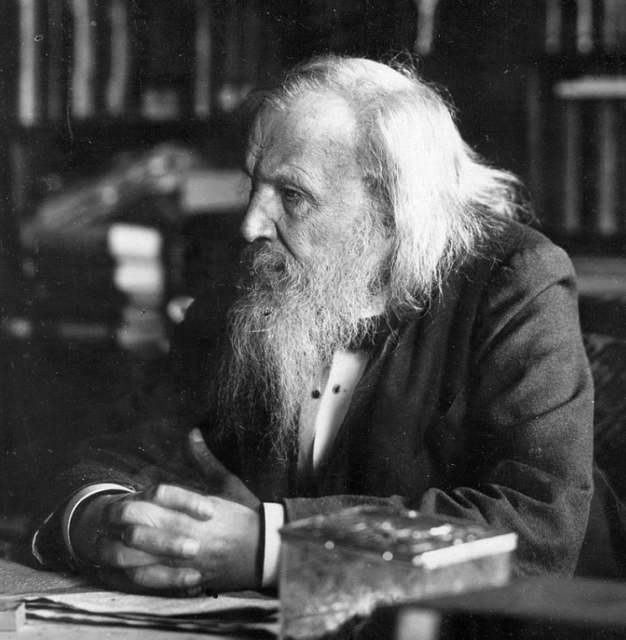

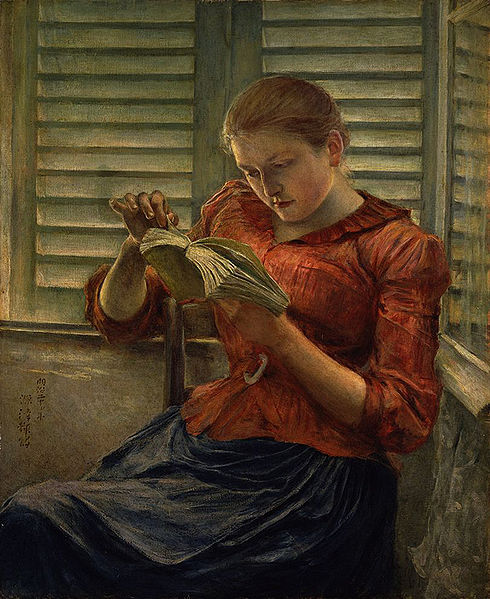

- 1891年に「読書」

- 1893年に「朝妝」

がフランスのサロンで入賞を果たすまでなる。

読書

読書

周囲からは法律家になることを期待されていた黒田であったが、

画業を自身の生涯の仕事として定め、その使命を果たすべく決意を固める。

帰国後、裸体像の普及に努め、日本洋画界に大きく影響

湖畔

湖畔

そして帰国後、黒田の作品は日本洋画界に大きな変化をもたらす。

黒田は裸体像を非常に重視しており、それの普及に努めたが、

最初はサロンの最新様式を受け入れる社会環境が日本になかったため、

道徳的に問題視されることになる。

裸体像(裸婦像)はギリシャ、ローマにおける女神の象徴であり、

それを描くことによって思想を表現することを目的としていたが、

それが近代化を進める日本において理解されるには、時間がかかったのである。

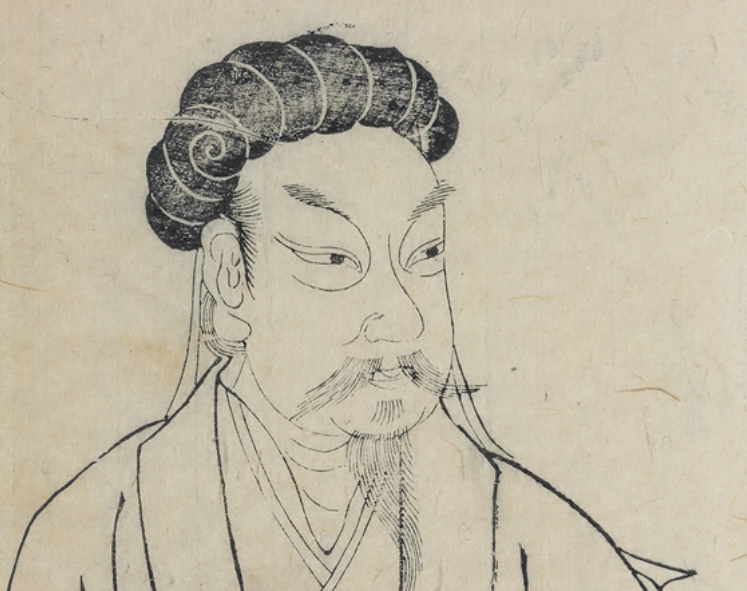

既存の価値観との衝突、裸婦像3作からなる「智・感・情」

このようにたびたび既存の価値観と衝突を起こしながらも黒田は自身の考える「構想絵」を日本に根付かせるべく邁進する。

黒田の代表作の一つに「智・感・情」という三枚にわたる約2メートルの大作がある。

智・感・情

この作品は第2回白馬会展に出品された後、パリ万博へ出品され、銀賞に輝いた作品である。

裸婦像3作からなる連作で人体における寓意的表現が試みられている。

本作の背景には、日本社会の裸婦に対するに無理解と低レベルの批評を非難するではないかと言われている。

そして黒田が投げかけた問いという種はここ今日に至っても摘み取られることなく日本に根付き続けている。

黒田が日本美術界に果たした功績というのは西洋の思想や様式を広める事のみにあらず、日本人が持つ意識への真摯な問いかけであったのではないだろうか。

人間は自分の当たり前と違う価値観に出会った時、時に困惑し、怒り、嫌悪する。

だがそれは進歩の拒絶であり、社会の停滞である。

そしてこの問題は黒田の生きた時代のみならず、現代であっても変わらず新たな価値観や文化、言葉が行き交う時代に黒田の投げかけた問いは錆びることなく息づいている。

むしろあらゆる価値観と思想が溢れるこの現代こそ、黒田の生き方から未来への歩み方を学ぶべきではないだろうか。

黒田清輝の名言から学ぶ

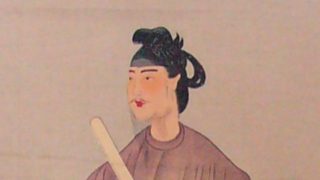

舞妓

舞妓

黒田のある名言を紹介しよう。

黒田清輝の言葉:「始終骨なし人形ばかり描いていて、いつまでも美術国だといっていられるか。」

この言葉の意味がわかるだろうか。

人体の基礎は骨や筋肉であり、西洋の画家達は、裸婦デッサンを通し人体の構造を観察し学び取った。

だがもちろん裸婦画が良しとされていなかった日本では、当然裸婦デッサンは行われず、そして重視されていなかった。

西洋文化が入ってきても、なお日本では、

骨や筋肉の構造がわからないままに多くの作品が描き続けられていたのだ。

それを黒田は「骨なし人形」と揶揄したのだ。

しかし骨や筋肉、つまり物事の本質を見極めぬままに事を進めていても、新たな価値観に出会えることは決してない。

上辺や既存の価値観に囚われることなく、未来に向かって歩みを進めなければ人間は進歩できない。

黒田はこれを主張したかったのである。

社会に出ると、沢山の人の言葉に自分の信じた価値観や知識が揺さぶられる事が多くあるだろう。

自分の本意ではない事を押し付けられるがままになったり、自分の意見を主張できないまま、日々が流れていく事があるかもしれない。

それはまるで黒田の揶揄した「骨なし人形」そのものだろう。

骨や筋肉の在り方を知らぬまま人間が自立して立つことは到底不可能だ。

黒田のように自分の中で優先すべき事を見定め、

その価値を信じる選択を貫く事こそが、現代社会の中で二本の足でしっかり立つ方法であり、

骨なし人形から血が通った人間として社会に立つ方法なのだ。

黒田清輝をしのぶ

黒田清輝記念館

黒田清輝記念館

(東京都台東区上野公園13−9 東京国立博物館内)

こうして黒田の生涯を振り返ってみて、あなたはどう感じただろう。

筆者自身何をして良いかわからず、目標も夢もない骨なし人形の時期を過ごした事がある。

毎日なんとなく学校へ行き、意欲の無いまま授業を受け、携帯を弄りながら帰宅する毎日の繰り返し。

だがそんな時黒田清輝の人生を知り、自分の中に自分の理想像が生まれた。

そしてそれから目標の為に学び、行動できるようになったのだ。

ここからは筆者の持論だが、

人間の骨とは「なりたい自分」を見つける事ではないだろうか。

夢でも、趣味でも、人間関係でも、

ありたい自分の姿を見つける事によって背筋が通り毎日を生き生きと過ごせるようになる。

生活に張りが出て、心にゆとりも生まれるだろう。

張り合いが出ると、

空虚にスマホを弄っていた時間も目的の為に本を読むようになるし、

日々の些細な出来事全てから学びを得る事ができるだろう。

黒田の作品は日本の美術館で見られる機会も多く、画集を初め多くの出版物が発売されている。

小学校や中学校の教科書で見た作品の記憶がある人もいるかもしれない。

是非この機会に改めて、黒田清輝の作品に触れるだけでなく、生き方や信念を学んでみて欲しい。

これを読んだあなたの未来が明るく美しいものになる様に願う。