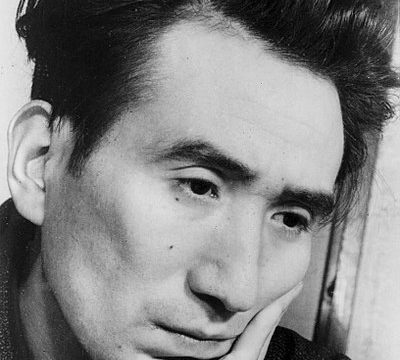

今回は高杉晋作を語ります!

高杉晋作がどのような人柄であったかを語るには、辞世の句とされる

「おもしろき こともなく世を おもしろく」

から始めても良いだろう。

困難な状況になればなるほど、奇想天外な行動で、事態を好転させてゆくエピソードに事欠かない。「おもしろく」するためにあえて困難に立ち向かっているかのようである。

特にその活躍ぶりが光るのは二度にわたる長州征伐の時期であった。

長州藩に革命は高杉の決起が起点となり、それが大きな流れとなった。

また第二次長州征伐においては、幕府海軍を蹴散らしてしまう。

人間の生命が燃焼している時の熱と匂いを感じて、高杉晋作を知ることは「おもしろく」なる。

高杉晋作の生涯と人柄

前門の幕府、後門の四国艦隊となって高杉新作登場

時は元治元年(1864年)8月、長州藩は窮地に追い込まれていた。

京都においては禁門の変を起こし敗北し、京都は焼け野原になってしまった。

長州は朝敵となり、幕府には長州追討令が下される。

海からは四国連合艦隊が下関砲台を砲撃、占領されてしまう。

前年に長州は攘夷を決行し、関門海峡を通る外国船を砲撃したが、その報復である。

この長州の危機を救ったのは、25歳の高杉晋作であった。

高杉晋作は奇兵隊総督であったが罷免され、さらには脱藩の罪で牢に入れられていた。

その間に禁門の変、四国艦隊の報復攻撃があったのである。

藩が高杉に命じたのは四国艦隊との講和談判であった。

談判は8月8日にイギリスの軍艦において行われた。

高杉はまるで戦国時代のような、鎧を身に着け交渉に臨んだ。

長州の通訳は、イギリスに秘密留学から急遽帰国した伊藤俊輔、後の伊藤博文であった。

高杉と伊藤は、松下村塾から奇兵隊へと行動を共にした中であるが、代々藩の高官を務めてきた家に生まれた高杉と、金で侍の身分を買った伊藤が並んで外国と交渉しているところが、このころがどのような時代であったかを良く表していると言える。

長らく続いていた平和の時代から、一気に動乱の時代になり、それまでは有用だった人材や知恵が全く使い物にならなくなってしまったのである。

代わりに出てくるのは、門地や年齢は関係なく、道なき道を切り開いて進める者だけだった。

下関海峡の外国船の通航の自由、石炭・食物・水など外国船の必要品の売り渡し、悪天候時の船員の下関上陸の許可、下関砲台の撤去、賠償金300万ドルの支払いの5条件を、高杉は拒否することなく受け入れて、18日に講和が成立した。

しかし長州藩がそんな大金を持っているはずがなかった。

伊藤の回顧するところでは、長州藩の当時の財政状況では、この賠償金を払い終わるまで100年かかる計算だったという。

高杉はこのことを堂々と述べた後にこう続けた。

「長州藩は幕府からの攘夷決行の命令を誠実に行っただけであるから、この賠償金を払うべきは幕府である。この請求書は幕府に回していただきたい。」

この主張で押し通し、相手方に承認させてしまった。

しかしイギリスが彦島という下関の島の租借に話が及んだところ、高杉は暗唱している古事記を延々と語り始めたという。

高杉は香港を訪問したことがあり、悲惨な状況であることを知っていた。

彦島を香港にしてはならない、かといって、これを明確に拒否すると講和自体がダメになるかもしれない、ならばうやむやにするしかない、ということから古事記の朗読になった、と通訳だった伊藤が後に語っている。

イギリスは古事記に聞き飽きて、彦島租借の話を続けることをやめたのであった。

四国艦隊との講和を成立させたことにより、二つの危機の一つに決着をつけた高杉であった、これにより夷国と妥協した不届き者として攘夷派から命を狙われることになってしまった。

高杉は姿をくらましてしまう。

藩は高杉をうまく使ったのであった。

名演説するも、同調者は1名。しかし決起

四国艦隊が長州を去った後、東からは幕府軍がやってくる。

これにどのように対処するかで、藩内は二つに割れた。

長州には伝統的に二つの派閥が存在していた。

幕府とは一線を画し、独立思考の強い「正義派」と、幕府と協調し藩を維持しようとする「俗論派」である。

長州の藩政は時局に応じて、この二つの派閥が交代しながら担ってきたのである。

長征軍を目の前にして「正義派」は武備恭順、「俗論派」は謝罪恭順を主張した。

最終的には両者の違いは戦うことを捨て、どこまでも謝罪することを主張する「俗論派」が主導権を握り、長州は幕府の総攻撃を回避するために、ひたすら恭順の姿勢を見せる。

自主的に、禁門の変に関わった三家老に切腹を命じ、四参謀を斬首した。

並々ならぬ恭順の姿勢を示すためということばかりでなく、この際「正義派」が再起できないようにするという意図もあった。

それを経て幕府を中心とする征長軍から「藩主父子からの謝罪文書の提出、五卿と附属の脱藩浪士の始末、山口城破却」という条件が出された。

藩主親子の謝罪文はすぐに出され、山口城の破却も難しいことではなかった。

残ったのは三条実美をはじめとする五卿の追放であった。前年の「8月18日の政変」によって勤王派の五卿は京都御所から追放されたため、「都落ち」し長州に匿われている状態であった。

九州の五藩が受け入れる段取りが整い、五卿は奇兵隊に警護されながら下関に移動した。

この様子を高杉晋作は潜伏先の九州で聞いた。

高杉の心の中では、吉田松陰の下、共に学んだ仲間の顔が浮かんだはずである。

師の松陰は安政の大獄で死に、吉田稔麿は池田屋で新撰組に斃され、久坂玄瑞、入江一九は禁門の変で死んだ。

かつて松下村塾四天王はみな死んだ。

この五卿を長州から追放することは勤王の旗を降ろすことに外ならず、勤王の思想に殉じた志士たちに顔向けできない、座してこの事態を受け入れることはできない、高杉晋作は決意する。

一人になったとしても、この事態を突破して見せる。

こうなると吉田稔麿に「暴れ牛」と呼ばれた高杉の暴走は止まらない。

下関に帰還し、奇兵隊を含む諸隊の幹部に決起をするよう説得するが、慎重派の山県狂介はもちろん、誰も動こうとしなかった。

幹部たちの集まった前での大演説は聞くものを揺さぶった。

「一理行けば一里の忠を尽くし、二里行けば二里の義をあらわす。尊王の臣子たるもの一日として安閑としている場合ではない」という一節は名言として残るほどだった。

この姿を見て、山県狂介は「高杉は狂った」と思ったという。

他の幹部も高杉について行くまでには至らなかった。

力士隊を率いる伊藤俊輔だけが高杉と行動を共にすることを決めると、少しずつ共鳴する人が増えて、60名ほどの人数になった。

高杉の立てた計画は下関の代官所を襲撃して金、武器物資を奪い、その後は三田尻の海軍局から軍艦を奪う、あとはその場の勢いというもので、伊藤もあきれたと言うが、この杜撰なプランを成功させてしまうところが、高杉のすごいところ。

「是より長州男児の肝っ玉を御目に掛け申す」

下関を襲った夜の天候は雪。

高杉は五卿がいる功山寺に赴き、これら決起をすること伝えた。

「是より長州男児の肝っ玉を御目に掛け申す」との言葉を残して去っていった。

五卿は長州がこれで滅びると思ったという。

高杉の決起に対し、下関の代官所も三田尻の海軍局も好意を示し、争うことなく高杉の望むものが手に入った。

俗論派が幕府に差し出すくらいだったら、高杉にやったほうがまし、というわけだ。

この状況を見て、ようやく山県が動き出す。

山県の隊が萩へ進軍を開始する。

さらに続々と諸隊は決起し、各地で俗論派が派遣してくる討伐軍を撃破した。

この状況を見て、藩主毛利敬親は藩の改革を約束し、再び長州は正義派が実権を掌握することになった。

高杉の捨て身の決起が、藩全体をひっくり返してしまったのである。

幕府の征長軍は高杉の反乱の最中に解散していた。

征長軍の参謀であった西郷は、長州を叩きすぎると何がおこるかわからない、という判断し、撤収を急いだというのがその理由であった。

これも高杉の反乱の成功に有利に働いたのであった。

幕府海軍を一隻の軍艦で蹴散らす

幕府は長州が再び軍備を増強していることを察知し、これを叩くために第二次長州征伐が行われることになった。

長州は薩摩と秘密協定を結んでおり、第二次長州征伐には参加を拒否する。

それでも15万の大軍が集まり、さらに士気を高め幕府の権威を朝廷に示すため、将軍自らが出陣することも決まった。

高杉による政権奪回後、正義派政権は軍制改革を行い、再び幕府軍との戦争を想定した準備を始める。

その軍制改革はこれまでの考えを捨てて、西洋の軍隊のように部隊を編成し、最新の銃で戦う軍隊に生まれ変わらせることが大方針になった。

数の上で勝ることができない以上、兵器だけでなく人も組織も西洋化することによって戦術的優位を得ようとしたのである。

その背景には、薩摩の支援のもと、イギリスから最新の銃の調達が可能になったことが大きい。

1866年8月、まるで戦国時代がよみがえったような兜と鎧、火縄銃をもった幕府軍と、最新式の西洋式軍隊となった長州軍の戦いは、日がたつにつれ優劣がはっきりとしてきた。

緒戦こそ西洋式に慣れていない長州軍であったが、次第に幕府軍を圧倒しはじめた。

もともろ士気が低いところに、見たこともない戦い方で攻めてくる敵に戸惑い、早々に退却する藩もでてくるようになってしまう。

しかし東洋一と言われた幕府海軍に対しては長州藩も対策を十分に打つことができていなかった。

そこを突かれてしまい、周防大島は幕府軍に占領されてしまった。

これに対抗するには船が必要だが、長州にあるのは高杉が独断で購入してきた軍艦オテントー丸を含めて4隻しかなかった。

しかし戦況を聞いたからには、幕府に一泡吹かせたくなった高杉は夜襲を企てる。

艦隊での戦いに慣れていないうえに、大変難しいとされる夜襲であったが、高杉の気迫が乗組員に乗り移ったかのように、停泊中の幕府海軍に接近し砲撃を開始した。

敵は長州の海軍力を知っており、夜襲などは想定もしておらず、大混乱に陥る。

高杉たちの船は幕府海軍の船を間を巧みにすり抜けることに成功したため、幕府軍が放つ大砲は味方に多く当たってまった。

損害の大きさもさることながら、あまりの恐怖に幕府海軍はおののき、翌朝には撤退してしまった。

ここでも高杉の捨て身の突入が奏功したのである。

その後、高杉率いる奇兵隊は、坂本龍馬の海援隊の参戦したことでも有名になった小倉上陸作戦を成功させ、小倉城を落とした。

幕府軍は将軍家茂の急死の後、後継の慶喜が休戦を決め、幕府軍は解散した。

長州の勝利は幕府の権威を失墜させ、薩長は倒幕への歩みを早め始める。

「おもしろき こともなく世を おもしろく すみなすものは 心なりけり」

第二次長州征伐の戦いの最中、高杉は結核の症状がひどくなり、小倉城を攻め落とした後は療養生活を送ることになった。

慶応2年(1866年)の秋から翌年の春にかけて、じっとしていることができなかった男が療養を強いられる身になった時、一体なにを考えただろうか。

その思いが辞世の句に込められているような気がしてならない。

「おもしろき こともなく世を おもしろく」を死の床の中で高杉が書き、それ以上続けることができなかったので、傍らにいた野村望東尼が「すみなすものは 心なりけり」を足したものである。

「おもしろき こともなく世を おもしろく」というこの精神が、高杉の強さだったと言えると思う。

孤独に打ち勝ち、己の信念に従う、その前にこの「おもしろき こともなく世を おもしろく」というこの精神があったのだ。

高杉晋作は慶応3年(1867年)4月13日の深夜に、27年間の壮絶な人生の幕を閉じた。

幕府が倒れる半年余り前のことであった。

維新後の高杉晋作が想像できない理由

高杉晋作は明治維新を目前に亡くなった人物に、坂本龍馬がいる。

龍馬が生きていたら、という仮説を立てるとすると、政府内で板垣退助よりも力をもった元老となったか、あるいは在野で三菱以上の財閥を作り、日本の資本主義の進展に貢献した、など思いつく。

しかし高杉が何をしたのかを想像することは、私には難しい。

政治向きでもなく、商売もあまりうまいとは思えない。

功山寺の決起の時がそうだったように、まずは仕掛けてみてそれからのことを考えるタイプであるからだ。

それに金の管理については適当そのものでもあった。

何か役職があって、それをなすことによって組織に認められ、自身の存在に自信を深めたり、周囲からの尊敬を得たりして、人生の充実感を得るような凡人ではないことは確かだが、凡人の自分にわかるのはそこまでのようだ。

多くの凡人はおもしろいかどうかなど関係なく、自分の能力や、家庭や家族が優先してしまう。

言い換えれば、組織に依存したり、家族や家庭に依存したりして、独立して生きることは難しい。

それに独立するということは、孤独を克服しなければならない。

高杉晋作を一言で言うと、独立して歩いていた人、ではなかったかと思う。

藩からどのような扱いを受けようと、戦いにおいて一人になったとしても、主張を曲げなかった。

そうやって一人で歩く人に大きな仕事をさせたのが、維新前後の時代だったのかもしれない。

明治という時代が高杉に大きな仕事をさせたのか、という仮説を考えなくてはいけなくなるが、そうであってもやはり想像は難しい。

過去の例から分類することが到底できないのである。